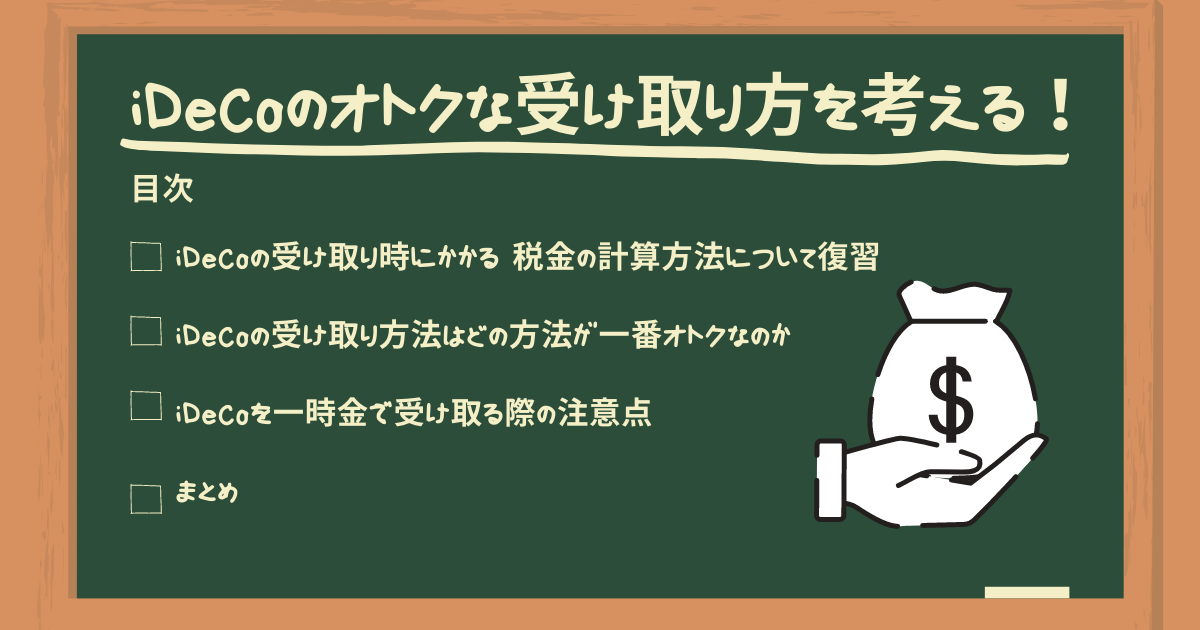

iDeCoのメリットは拠出したお金が全額所得控除となり、さらに運用益がすべて非課税になるという点でした。

逆にデメリットは少なくとも60歳までは引き出すことが出来ないことと、受取時に税金がかかってしまうことです。

今回はiDeCoのデメリットのうち、受取時にかかってしまう税金について、できる限り減らすことができないか検討してみました。

iDeCoの受け取り時にかかる税金の計算法について復習

以前、iDeCoの受け取り時にかかる税金額について記事を書きましたので詳細はそちらをご覧ください。

軽くiDeCoの知識に関する復習をしておきます。

iDeCoの受け取り方法は大きく分けて3種類ありました。

①一時金として受け取る ②年金として受け取る ③一時金及び年金の併給で受け取る

①一時金として受け取る場合の税金計算式は、以下の通りでした。

(一時金–退職所得控除)÷2×20.315%

②年金として受け取る場合の税金計算式は、以下の通りでした。

(年間収入−各種控除)×5.105%

③一時金及び年金の併給で受け取る場合は、①と②の式を両方使って税金を算出します。

iDeCoの受け取り方法はどの方法が一番オトクなのか

簡単な例を使ってiDeCoの最適な受け取り方法を考えましょう!

例1)iDeCo1,000万円の資産を受け取るだけの場合

条件を以下とします。

・30歳から60歳までiDeCoで拠出を行った ・60歳時の年収は年金を含んで300万円とする ・年金で受け取る期間は10年とする ・併給で受け取る場合、一時金で受け取る分は非課税になるようにする(年金受け取り期間10年)

①の一時金で受け取る場合

徴収される税金の額は以下の式で求めます。

結果、0円でした。

つまり非課税で1,000万円を受け取れます。

この例の場合では一時金として受け取るのが最適です。

②の年金で受け取る場合

徴収される税金は以下の式で求めます。

10年間で合計57.4万円支払わなければいけませんので、受け取り方として最適ではありません。

③の併給で受け取る場合

一時金で受け取る分は非課税ですが、年金で受け取る分が課税されるため、今回の場合は受け取り方として最適ではありません。

例2)60歳で会社の退職金+iDeCo1,000万円の資産を受け取る場合

今回の条件は以下とします。

・30歳から60歳までiDeCoで拠出を行った ・60歳時の年収は年金を含んで300万円とする ・年金で受け取る期間は10年とする ・併給で受け取る場合、一時金で受け取る分は非課税になるようにする(年金受け取り期間10年) ・38年勤めた会社からの退職金が2,000万円とする

①の一時金で受け取る場合

この場合、会社の退職金もiDeCoの一時金も同じ一時金として扱われるので、合計3,000万円の一時金を受け取るとして計算を行わなければいけません。

徴収される税金は以下の式で求めます。

一時金として受け取る場合は、税金として95.5万円徴収されてしまいます。

②の年金で受け取る場合

年金で受け取れば、退職金の一時金と年金の税金計算は別に計算されるので、徴収される税金は以下の式で求めます。

例2)の場合では年金で受け取った方が一時金で受け取るより税金徴収額を抑えることが出来ました。

③の併給で受け取る場合

一時金で受け取る分は非課税になるように受け取る想定ですので、退職所得控除が60万円残ります。iDeCoから60万円だけ一時金で受け取り、残りの940万円を10年かけて受け取ります。

この場合の年収は294万円とします。徴収される税金は以下の式で求めます。

10年間で支払う税金の合計は55.9万円となり、②よりも徴収額を下げることができましたので、今回の場合は併給で受け取るのが最適でした。

例1)、2)から分かったこと

iDeCo以外に一時金をもらわない場合は、iDeCoの資産額及び拠出期間にもよりますが、基本的に一時金で受け取るのが最適だということが分かりました。

また、iDeCo以外に一時金をもらう場合はその一時金の金額にもよりますが、退職所得控除の額を一時金が超えている場合には、非課税でもらえるギリギリの金額を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る併給が最適です。

ここで勘の良い方は、

「だったら会社からの退職金をもらう年と別の年にiDeCoの資産を一時金として受け取ればいいじゃないか!」

と思われるかもしれませんが、そう上手くはいかないのです。

その理由を次で説明します。

iDeCoを一時金で受け取る際の注意点

iDeCoを一時金で受け取る際に注意しておかなければいけないことをお伝えします。

それは受け取るタイミングです。

どういうことか説明していきます。

一時金として退職金やiDeCoを受け取る際に徴収される税金を少なくするために退職所得控除がありますが、この退職所得控除には知っておかなければいけないポイントがあります。

上記の場合、退職所得控除額は以前に一時金を受け取る際に使ったものと合算されます。

つまり、iDeCoを先に受け取った場合、翌年から4年の間に会社等から退職金を受け取ってしまうと、同じ年にiDeCoと退職金を受け取った場合と同じ額の税金を取られてしまいます。

また、先に会社等から退職金を受け取った場合は、翌年から14年の間にiDeCoを受け取ってしまうと、同様に同じ年に退職金とiDeCoを受け取った場合と同じ額の税金を取られてしまいます。

じゃあどうすれば徴収税額を減らせるのかと言うと、ふたつの一時金を受け取る間隔を伸ばせばいいのです。

例で解説していきます。

例3)2021年(60歳)にiDeCoを一時金として1,000万円受け取り、2026年(65歳)に会社から退職金2,000万円受け取る場合

細かい条件は例2)のときと同様とします。

まず、2021年にiDeCoを一時金として受け取る際の税額計算を行います。

上記の通り、徴収される税金は0円です。

次に、2026年に会社から退職金を受け取る際の税金額は以下のとおりです。

65歳まで働くため、退職所得控除額が上がっています。

退職金にも税金はかかりません。

一時金で合計3,000万円もらっても、時期をずらし、間隔を空けることで無駄な税金を減らせることが分かりました!

ちなみに退職金を先にもらう場合は、60歳で退職金を受け取り、75歳でiDeCoを受け取ればOKです。

iDeCoの現在の制度では70歳が受け取りの上限でしたが、2022年から75歳までその上限が引き伸ばされるため、問題はありません。

iDeCoの新制度については以前の記事を参照ください。

まとめ

iDeCoの出口戦略について書きました。

できる限り徴収される税金を減らすiDeCoの受け取り方は一時金が良いのではないでしょうか。

ポイントとしては、一時金として受け取るタイミングをずらし、間隔を空けることです。

具体的に言うと、次のとおりです。

①iDeCoを一時金として60歳でもらう場合、会社からの退職金は65歳以降にもらう

②退職金を60歳で先にもらう場合は、iDeCoの一時金の受け取りは75歳でもらう

こうすれば、退職所得控除の恩恵を2回受けることができます!

今後、僕たちが定年を迎える頃には更に定年が伸びたりして、出口戦略を考え直す必要はあると思いますが、今のところはこの考え方でいきたいと思います。

コメント